- ICFの視点ってどういうこと?

- 本人から希望を聞けない時はどうするの?

- ポジティブに表現するってどうすればいいの?

施設に入所している利用者の中には、会話も難しく言葉で希望を聞けない方もあり、望む生活像を把握することに悩む施設ケアマネも多いと思います。

この記事では、ICFの視点に基づくアセスメントの考え方について説明します。

- 特養での施設ケアマネージャーの経験あり

- グループホームとデイサービスのサービス計画書作成の経験あり

- 施設ケアプラン研修会で指導者の経験あり

- 利用者の語りを聴く

- ケアマネジャーの代弁(アドボカシー)

- 具体的に表現する

- 利用者の目標であること

利用者の語りをポジティブに表現したニーズと目標について詳しく説明していきます。

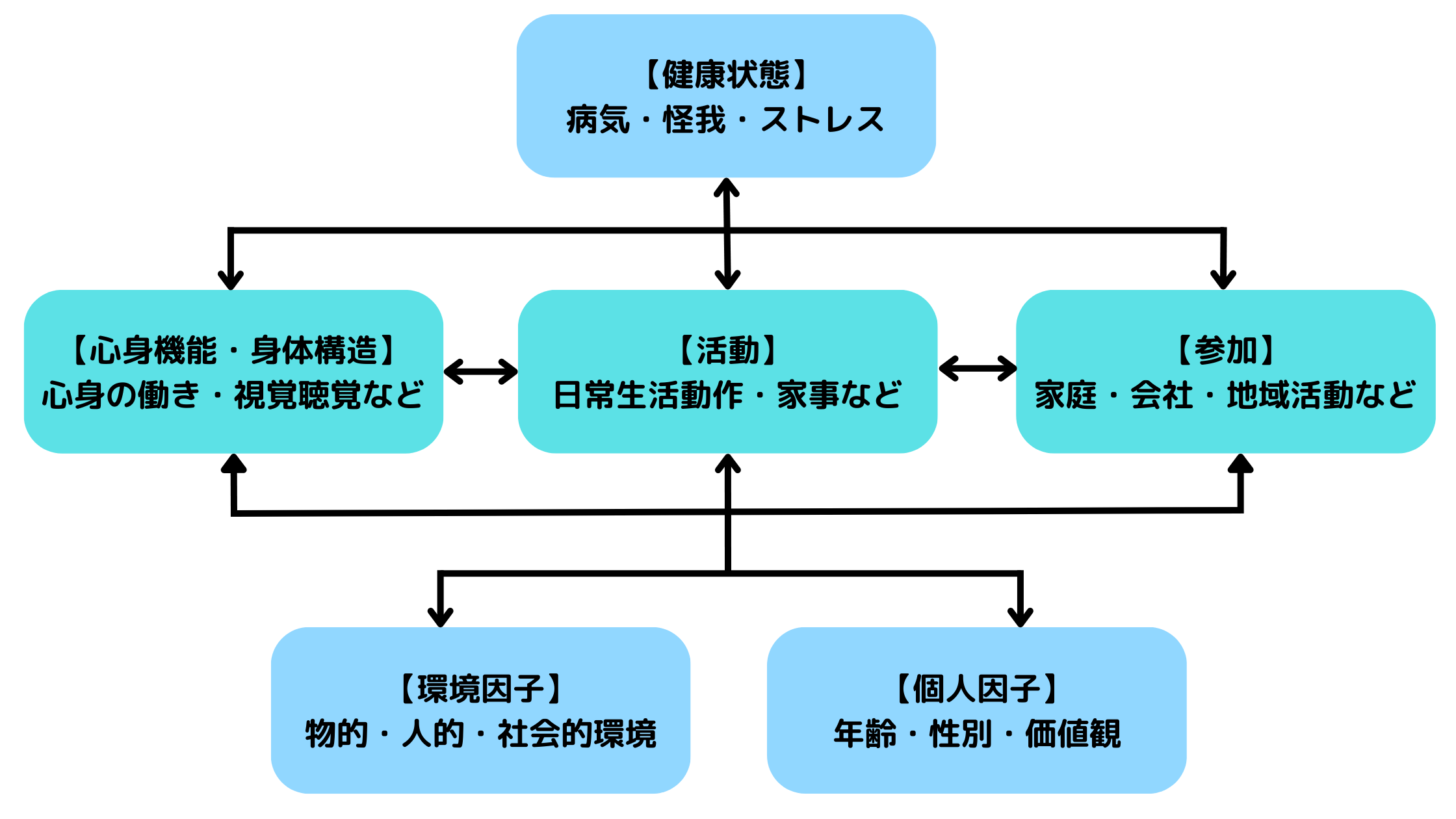

ICFの視点

ICFとは「International Classification of Functioning, Disability and Health(生活機能、障害と健康の国際分類)」の略で、「国際生活機能分類」と訳されます。

- 健康状態

- 病気や怪我、またストレスなどの状態

- 心身機能・身体構造

- 手足の動き、視覚・聴覚、内臓、精神などの機能面、および指の関節や胃・腸、皮膚などの構造面など、生命の維持に直接つながるもの

- 活動

- 日常生活行為や家事行為、余暇活動など、文化的・社会生活を送るうえで必要なすべての活動のこと

- 参加

- 家庭、会社、地域社会への参加などにより、何かしらの社会的な役割を持つこと

- 環境因子

- 福祉用具や建築などの「物的環境」、家族や友人などの「人的環境」、制度やサービスなどの「社会的環境」の3つの因子

- 個人因子

- 年齢や性別、民族、生活歴、価値観、ライフスタイルなど個人を形作っているすべての因子

高齢者は身体機能や認知機能の低下で、「できる」ことが少なくなるため「できないこと」に注目してしまうことが多くなります。

しかし、高齢者でも「できる」ことは多くあり、そこに注目しているのがICFなのです。

包括的自立支援プログラムでは、「下肢筋力の低下があり、歩行が不安定なため、転倒の心配がある」といった、心配なことや危険と思われることを文章化することが、基本の記入方法になります。

詳細についてはこちらの記事の紹介していますのでご覧ください。

利用者の語りを聴く

アセスメントの基本は「利用者の語りに耳を傾ける」ところからスタートします。「何で一番困っているのか」を本人の口から聞かせてもらうことになります。

また利用者は、問題についてどのように考えて、感じて、どう行動しているのか、毎日の生活でどのような支障となっているのかなどを把握する必要があります。

利用者の支援を行うにあたり、本人や家族とさまざまな会話をします。利用者や家族の「思い」を最もよく表していると思える語りを記載します。

- 毎朝、コーヒーを飲みたい

- ゆっくりとお風呂に浸かりたい

- 歩くときにふらつくことがあり困っている

- 病状が悪くならないように健康に気をつけてほしい

以上のように、利用者や家族の「思い」を文章にします。

ケアマネジャーの代弁(アドボカシー)

「〜したい」「〜で困っている」というように「語り」でニーズを表現できない場合、ケアマネジャーが提案する場合があります。

例えば、糖尿病があるが「甘いものが食べたい」と言われる利用者の場合を考えます。

ケアマネジャーが「糖尿病が悪化しないように、どの程度であれば甘いものが食べられるか、医師に聞いてみましょう」と提案し、医師から「1日に少しだけなら良いでしょう」と了解を得た。「甘いものが食べたい」という利用者の希望を「1日にチョコレートを3つ食べたい」として表した。

実際に利用者が「1日にチョコレートを3つ食べたい」と言ったわけではありませんが、ケアマネジャーが専門的価値、専門的知識・技術と経験値から導き出したニーズの代弁となります。

具体的に表現する

例えば「不安がある」「動けるようになりたい」などの語りは、利用者の主観的な状態を表現しています。このような表現では、不安の中身やどう動きたいかがわからないので、何を解決すれば良いのかわからず、目標設定が難しくなります。

「何が不安ですか?」とゆっくり紐解いていくことで、「夜中にトイレに行くときに、転びそうで怖いの」という不安の中身を導き出すことができます。このように生活場面に照らし合わせて具体的に整理することで、目標が見えてきます。

このように、誰の目から見ても中身がわかる具体的な表現をします。

利用者の目標であること

ケアプランの主役は利用者であり、主体性が尊重されるものです。明らかに支援する側の管理が目標になっているケアプランは適切とは言えません。

管理的思考は「障害」と「リスクマネジメント」に傾きやすくなります。そうなると利用者の「思い」や「持っている力」の活用が意識できなくなります。

| 解決すべき課題(ニーズ) | 目標 |

| 転倒を防ぐ | 移動を介助する |

| ↓ | ↓ |

| しっかりとした足取りで歩きたい | 1歩づつ足取りを確認して歩く |

目標を「利用者の目標」とすることで、利用者の主体性に視点が向きます。

まとめ

ICFの視点に基づくアセスメントは以下のことに留意します。

- 利用者の語りを聴く

- 「何で一番困っているのか」を本人の口から聞かせてもらう

- ケアマネジャーの代弁(アドボカシー)

- ケアマネジャーが専門的価値、専門的知識・技術と経験値から導き出したニーズで代弁する

- 具体的に表現する

- 生活場面に照らし合わせて具体的に整理する

- 利用者の目標であること

- ケアプランの主役は利用者であり、主体性が尊重されるもの

アセスメントの基本は「利用者の語りに耳を傾ける」ところからスタートすることを、日々の関わりに取り入れていきましょう。

コメント