- ケアチェック表ってなに?

- 問題点及び解決すべき課題等には何を書けばいいの?

- ケアチェック表の記入方法を知りたい!

施設ケアプラン(施設サービス計画書)を作成する施設ケアマネや生活相談員、介護職員によくある悩みですが、作成のルールを知れば課題・ニーズを整理して書けるようになります。

この記事では、ケアチェック表の書き方のルールを説明します。

- 包括的自立支援プログラム研修会の指導者経験あり

- 施設ケアマネージャーの経験あり

- 現在は生活相談員としてケアプラン全般に関わる

ケアチェック表の書き方の手順・ポイント

- 現在行っているケア内容をチェックする

- ケアの提供場所や物品をチェックする

- 原因を明らかにした文章で課題・ニーズを記述する

- 原因に対して対応するケアを記述する

- 今後行う予定のケア内容をチェックする

ケアチェック表の書き方の手順について詳しく説明していきます。

7つに分類されたケアチェック表

包括的自立支援プログラムのアセスメントシートには7つのケアチェック表があります。

- 食事、水分摂取等に関するケア

- 排泄に関するケア

- 入浴、清拭等に関するケア

- 洗面、口腔清潔、整容、更衣に関するケア

- 基本動作、リハビリテーション等に関するケア

- 医療、健康に関するケア

- 心理、社会面等に関するケア

この7つの分野において、現在行っているケア内容をチェックしていきます。

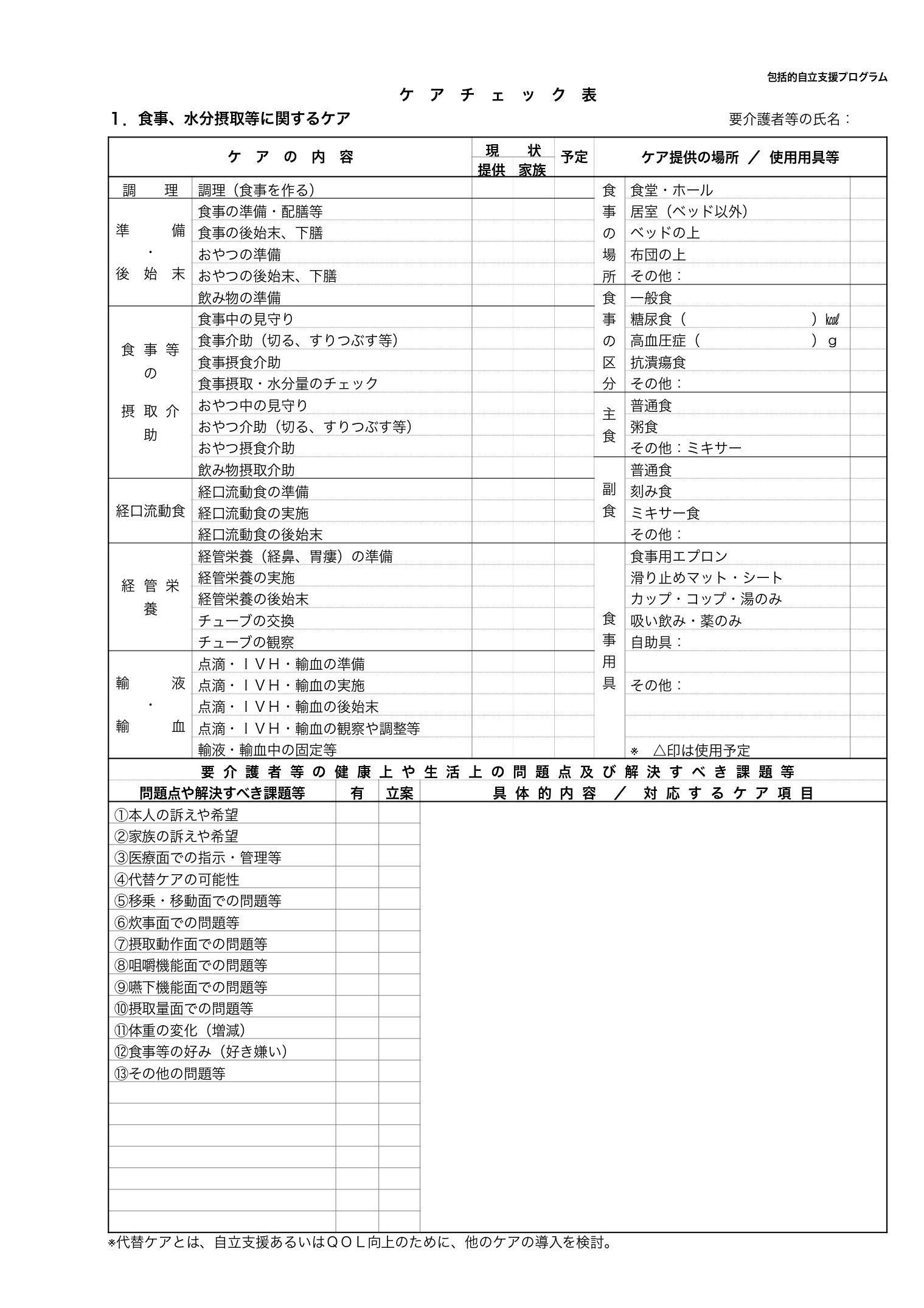

ケアチェック表の全体像

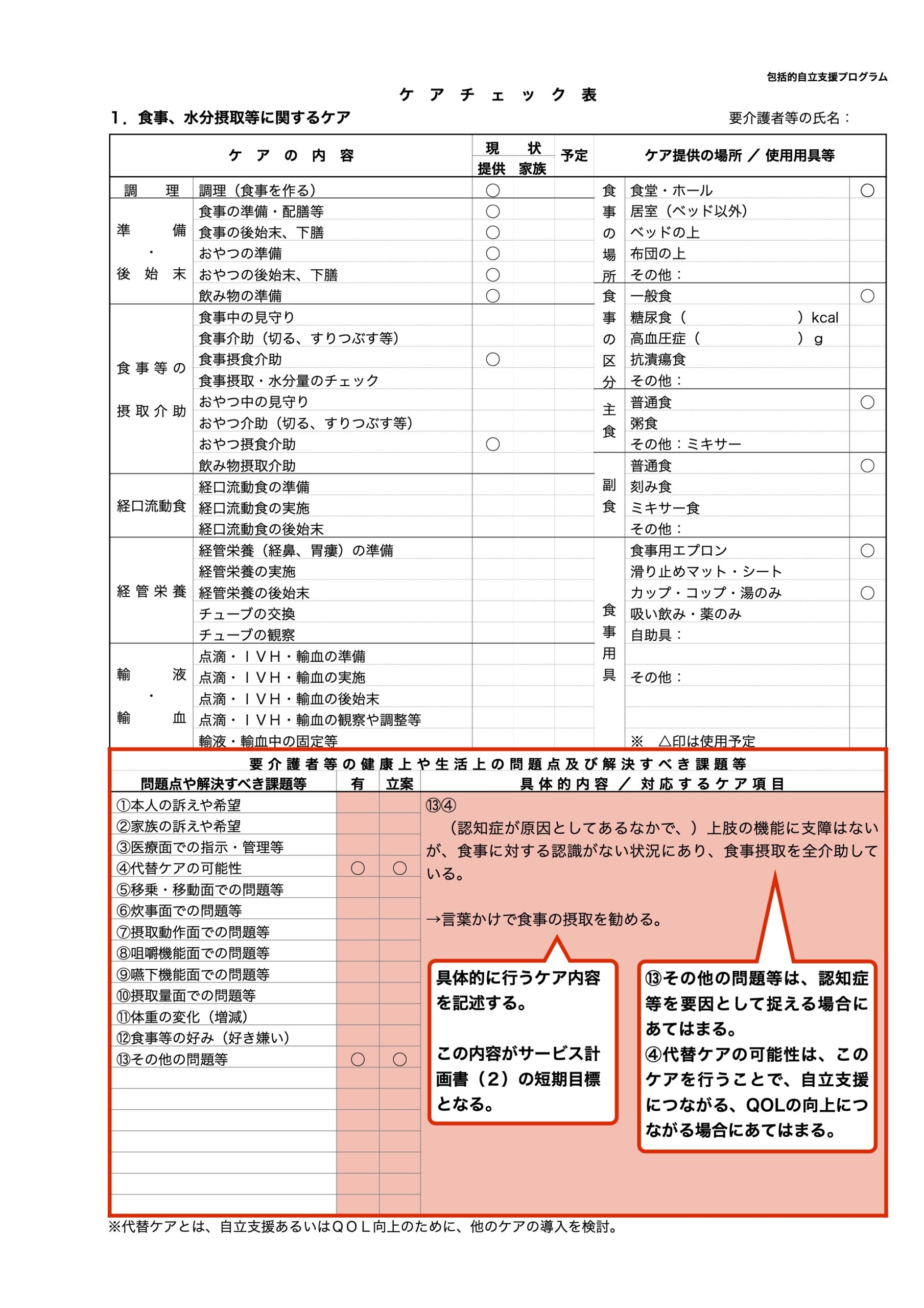

これがケアチェック表の全体像です。(食事、水分摂取等に関するケアのチェック表)

- ケアの内容、現状(提供・家族)、予定

- ケア提供の場所/使用用具等

- 要介護者等の健康上や生活上の問題点及び解決すべき課題

ケアチェック表はこの3つの項目に分けることができます。

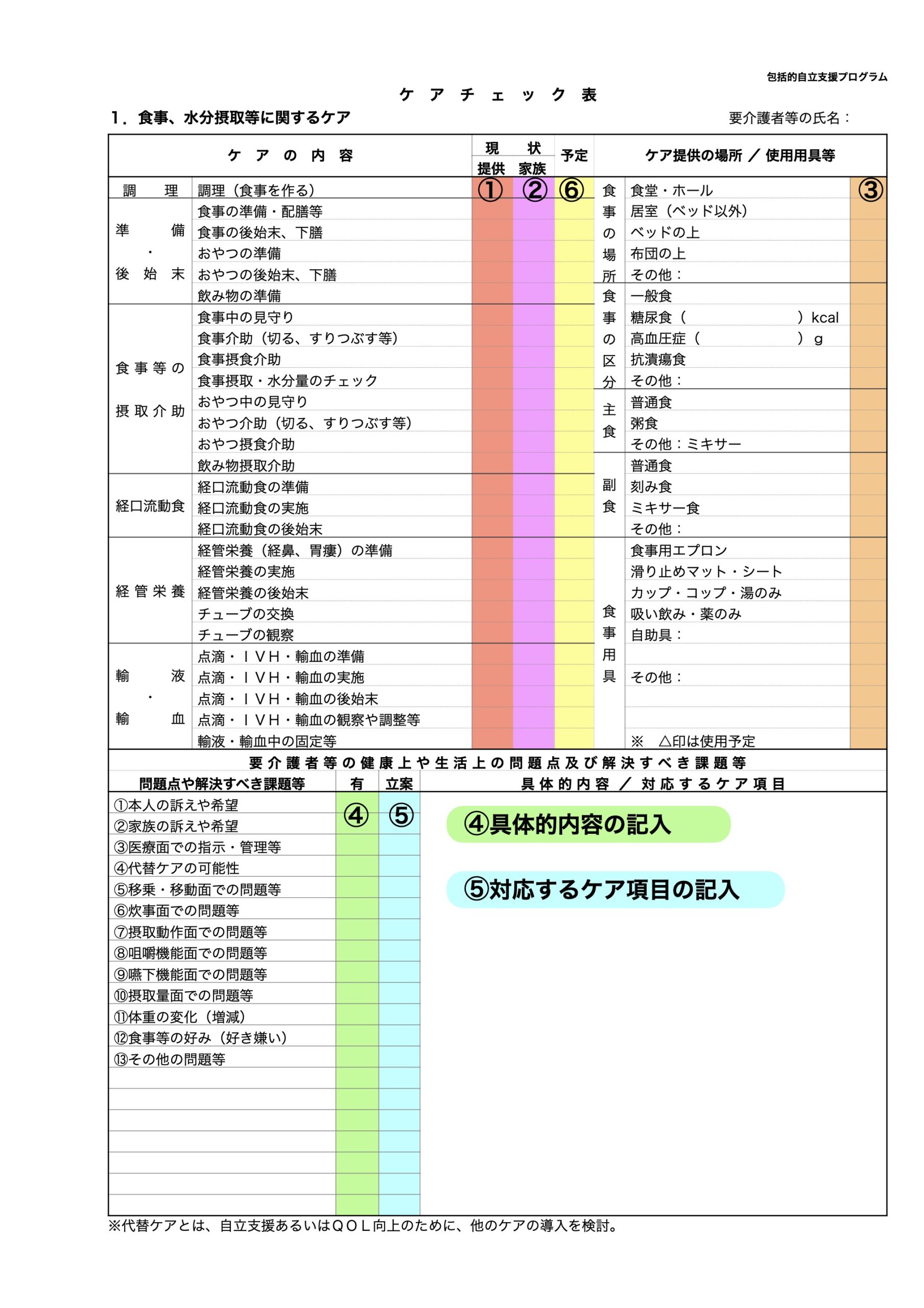

ケアチェック表の記入手順

ケアチェック表の記入手順

- 「ケア内容」で実施しているしている項目は「提供」の欄に「◯」を記入する

- 「ケア内容」で実施しているが実施している項目は「家族」の欄に「◯」を記入する

- 「ケアの提供場所/使用用具等」の欄で、該当するものに「○」を記入する。

- 「問題点や解決すべき課題」の欄で、該当する「具体的内容」を記述し、「有」の欄に「○」を記入する。

- 「具体的内容」に対しての「対応するケア項目」を記述し、「立案」の欄に「○」を記入する。

- 今後行うこととなる「ケア内容」に該当する項目の「予定」の欄に「◯」を記入する。

ケアチェック表を記入する手順については以下の通りです。

手順をチェック表でみるとこのような順番になります。

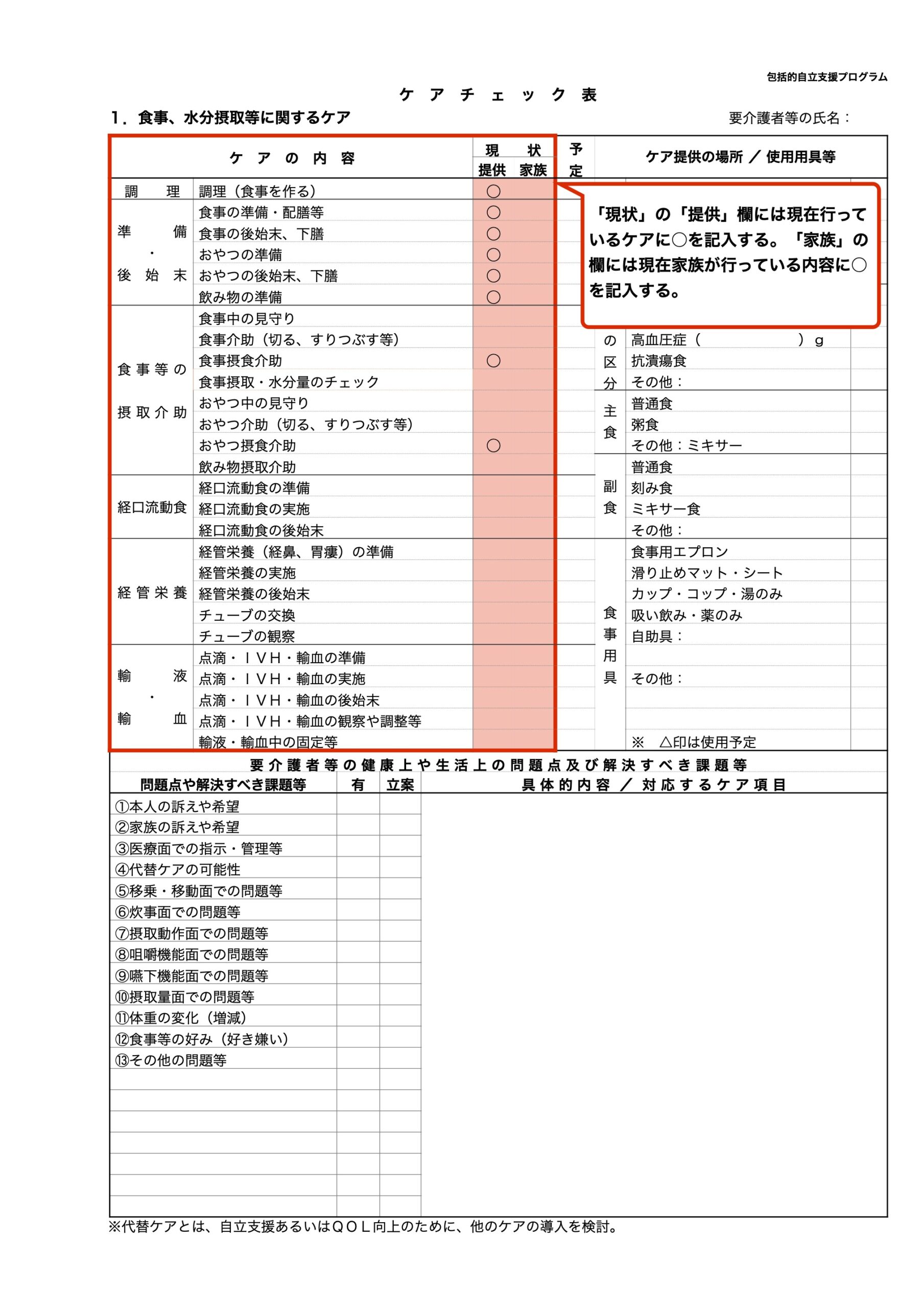

ケアの内容の「現状」「家族」「ケアの提供場所/使用用具等」

ケアの内容「現状」「家族」をチェックする

利用者に提供しているケアの内容をチェックし、現在行っている「ケアの内容」の「提供」に「◯」を記入します。

- 調理(食事を作る)をしている

- 食事の準備、配膳等をしている

- 食事の後始末、下膳をしている

- おやつの準備をしている

- おやつの後始末、下膳をしている

- 飲み物の準備をしている

- 食事摂食介助をしている

- おやつ摂食介助をしている

これらのケアを行っているので「提供」に「◯」を記入します。

*家族がケアの内容を行っている場合には、その「ケアの内容」の「家族」に「○」を記入します。

*例えば、面会を兼ねて食事の介助に来てくれている場合などが、あてはまります。

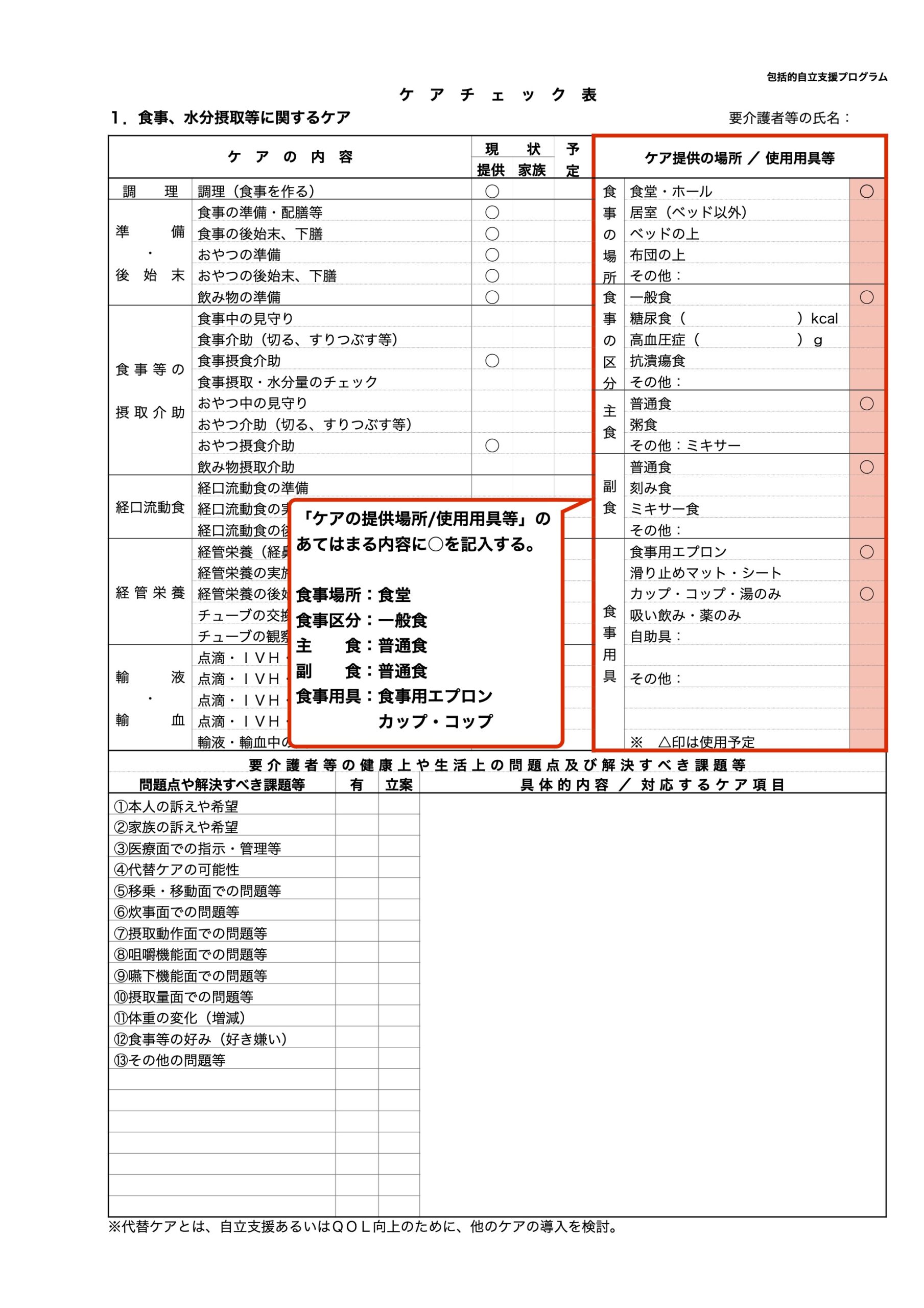

「ケア提供の場所/使用用具等」をチェックする

利用者にケアを提供している場所や使用用具等をチェックし、あてはまる項目に「◯」を記入します。

- 食事の場所が食堂

- 食事の区分が一般食

- 主食の形態が普通食

- 副食の形態が普通食

- 食事用具で使っているものが食事用エプロンとコップ

提供の場所や使用用具等があてはまる項目に「◯」を記入します。

食事内容の主食や副食の形態については、事業所ごとに表現や区分も違うと思いますので、事業所ごとでルールを決めても良いと思います。

まずは、現在行っているケア内容をチェックして現状を把握をすることが大事なことです。実際のケアの提供場面を思い出しながら、ケア内容を確認していきましょう。

要介護者等の健康上や生活上の問題点及び解決すべき課題等

問題点や解決すべき課題等「有」「立案」をチェックする

ケアチェック表で、現在行っているケアの内容と提供場所・使用用具等をもとに、問題点や解決すべき課題を明らかにしていきます。

- ①から⑬の項目にあてはまる、問題点や解決すべき課題があるものがあれば「有」に「○」を記入する。

- その項目に基づいた、問題点や解決すべき課題等の「具体的内容」を文章で記述する。

- 「立案」に「○」を記入し、「具体的内容」に対する「対応するケア項目」を記入する。

以上の手順で整理します。

食事、水分摂取等に関するケアチェック表を参考にした、①から⑬の「問題点や解決すべき課題等」の項目の捉え方です。

| 問題点や解決すべき課題等 | ケアの必要性、ケアの動機づけがどの内容にあるか |

|---|---|

| ①本人の訴えや希望 | 本人の希望や要望がある |

| ②家族の訴えや要望 | 家族からの希望や要望がある |

| ③医療面での指示・管理 | 医師・看護師・理学療法士などからの指示や助言がある |

| ④代替ケアの可能性 | ケア内容が自立支援またはQOLの向上につながるケア内容の場合に、この課題番号が付く |

| ⑤移乗・移動面での問題等 | 食事場面での移乗・移動に対してのケアを導入する |

| ⑥炊事面での問題等 | 炊事に対してのケアを導入する |

| ⑦摂取動作面での問題等 | 食事摂取の動作に対してのケアを導入する |

| ⑧咀嚼機能面での問題等 | 咀嚼に対してのケアを導入する |

| ⑨嚥下機能面での問題等 | 嚥下に対してのケアを導入する |

| ⑩摂取量面での問題等 | 摂取量に対してのケアを導入する |

| ⑪体重の変化(増減) | 体重の変化に対してのケアを導入する |

| ⑫食事などの好み(好き嫌い) | 食べ物の好みに対してのケアを導入する |

| ⑬その他の問題等 | 認知症を原因とする理解・認識に対してケアを導入する または他の項目で捉えられないケアを導入する |

問題点や解決すべき課題等があるとする理由

- 利用者の身体・精神に変化が生じた、または住環境に変化が生じた

- 利用者の状態と提供しているケア内容が整合していない

このような場合には課題ありとして文章を記述します。

課題番号を捉えることは、ケアの必要性と動機づけを明らかにすることになります。

「具体的内容」を記述する

原因+状況+課題ありとした理由 を基本として記述する

課題番号で捉えた項目の内容について、包括的自立支援プログラムの特長である原因に対してケアを導入する考え方をもとに文章を記述します。

基本となる具体的内容の記述方法

①原因+②状況+③課題ありとした理由

例えば

- 認知症が原因としてあるなかで(原因)、上肢の機能に支障はないが食事に対する認識がない状況にあり(状況)、食事摂取を全介助している(課題ありとした理由)

- 右手の握力が弱いため(原因)、スプーンを持つことが難しく(状況)、自分での食事摂取が困難である(課題ありとした理由)

このような(原因)があって、このような(状況)となっている、それでこのような(課題ありとした理由)をなんとかしたい、と整理するとわかりやすいと思います。

この記述方法が基本となりますが、この方法にあてはまらない具体的内容もあります。その場合は

①原因+②状況

- 歯茎が痩せているため(原因)、義歯が外れやすい(状況)

②状況+③課題ありとした理由

- 食事を次々と口に入れ(状況)、喉に詰める危険がある(課題ありとした理由)

②状況

- 残った食事を隣の人に分けている(状況)

以上の記述方法が考えられます。

基本的には具体的内容の「原因」もしくは「状況」にケアの動機づけがあると考えられるため、その内容が課題番号に当てはまります。

以下の記事では、包括的自立支援プログラムでのニーズの書き方について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。

推測や批判などは記述しない

〜ができると思うなどの推測や、〜に意欲がないなどの批判的な表現は、客観性を欠くため具体的内容の記述としては適しません。

推測はスタッフの主観であり、願望である場合が多いため、利用者の実態と食い違うかもしれません。

また意欲についても、他者がその有無を判断できるものではないため、スタッフの決めつけとなってしまします。レクリエーションに誘い、行きますという利用者は意欲があり、行かないという利用者は意欲がないと判断してしまうことも多いように思います。

「対応するケア項目」を記述する

具体的内容の「原因」に対して行う、ケアを記述します。

例えば

- 下肢筋力の低下があり(原因)、立位が不安定な状態にあり(状況)、転倒の心配がある(課題ありとした理由)

下肢筋力の低下がある、という原因に対して行うケアとなります。

対応するケア項目

- 下肢の筋力をつける運動を行う

対応するケア項目は主となるケアを記述し、複数のケアは記述しないようにします。

例えば、「見守りし、立位の介助を行う」には、「見守る」と「立位の介助」と2つのケアが混同しています。主となるケアはどちらなのか、不統一となってしまいます。

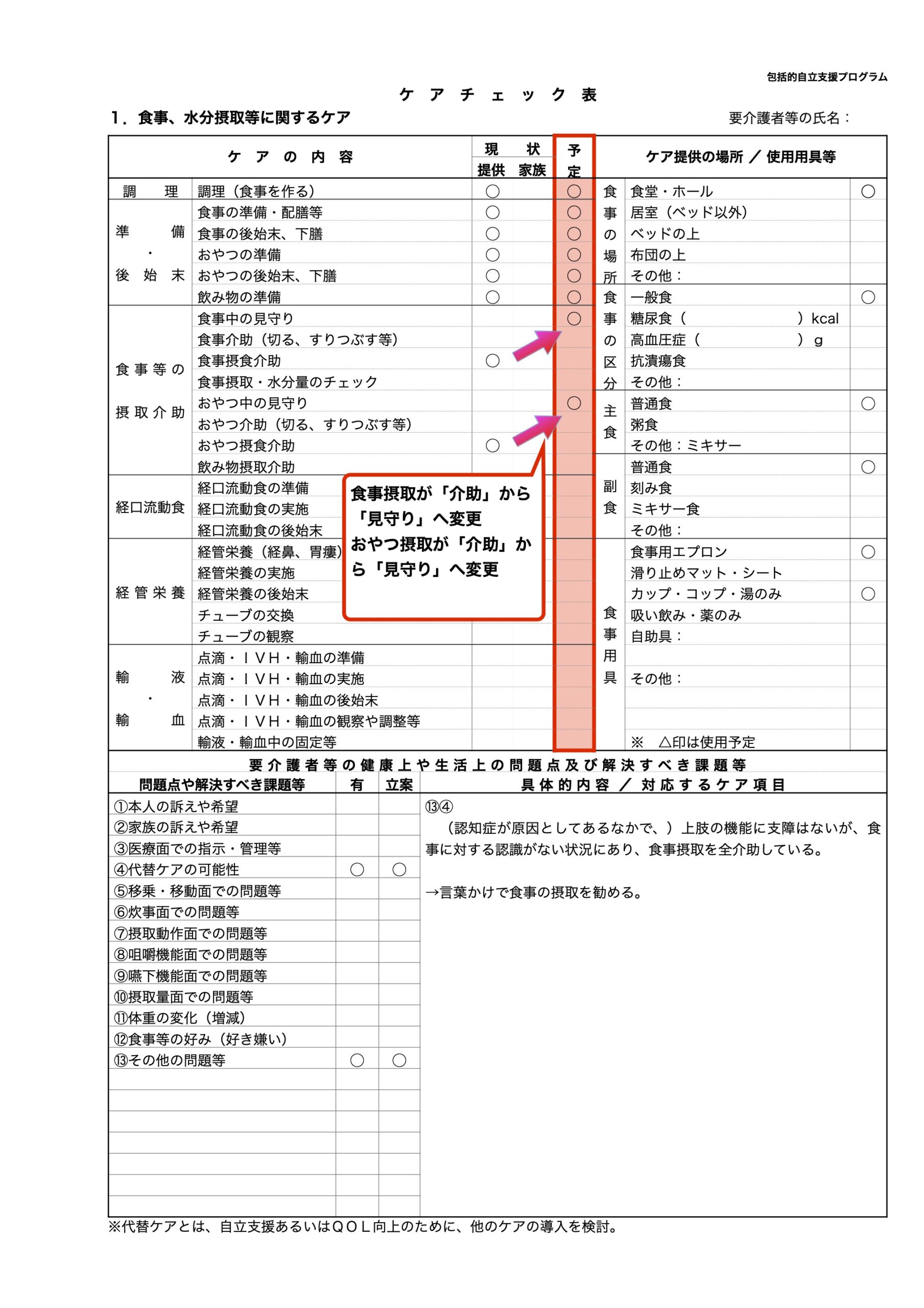

ケア内容「予定」をチェックする

利用者にこれから行うケのア内容をチェックし、「予定」に「◯」を記入します。

この事例では、認知症症状があり自分で食事などを摂取されないため、介助してきました。しかし、アセスメントをしてみると上肢の機能には支障はないため、言葉かけで自分での食事摂取を勧めるケアを立案することになりました。

今後のケアは、摂取介助ではなく言葉をかけて摂取を勧め見守りするになります。

- 「食事介助摂取」→「食事中の見守り」

- 「おやつ摂取介助」→「おやつ中の見守り」

変更する内容に「○」を記入します。

以上がケアチェック表の基本的な手順となり、どのケアチェック表もこの手順に基づいて作成します。

以下の書籍が施設ケアプランの書き方についてわかりやすく解説してあります。具体的な記入例を交えているので、おすすめの書籍です。

まとめ

ケアチェック表の作成手順

- 現在行っているケア内容とケアの提供場所・使用している用具などをチェックする。

- 現状のケア内容を見直し、問題点や解決すべき課題等を明らかにする。

- 問題点や解決すべき課題等を、①原因+②状況+③課題ありとした理由、に整理した文章にし、それに対応するケア内容を挙げる。

- これから行うケア内容をチェックする。

包括的自立支援プログラムは各ケアチェック表でアセスメントすることで、具体的な課題と対応するケアをわかりやすく整理することができます。

このケアチェック表でのアセスメントをまとめたものが「施設サービス計画書(2)」となります。

以下の記事では、包括的自立支援プログラムでの「施設サービス計画書(2)の作成」について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。

また、以下の記事では、包括的自立支援プログラムでの「施設サービス計画書(1)の作成」について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。

コメント